Pétasses néolithiques

“LAUSSEL DÉLOS VERSAILLES”

par Pierre Michon

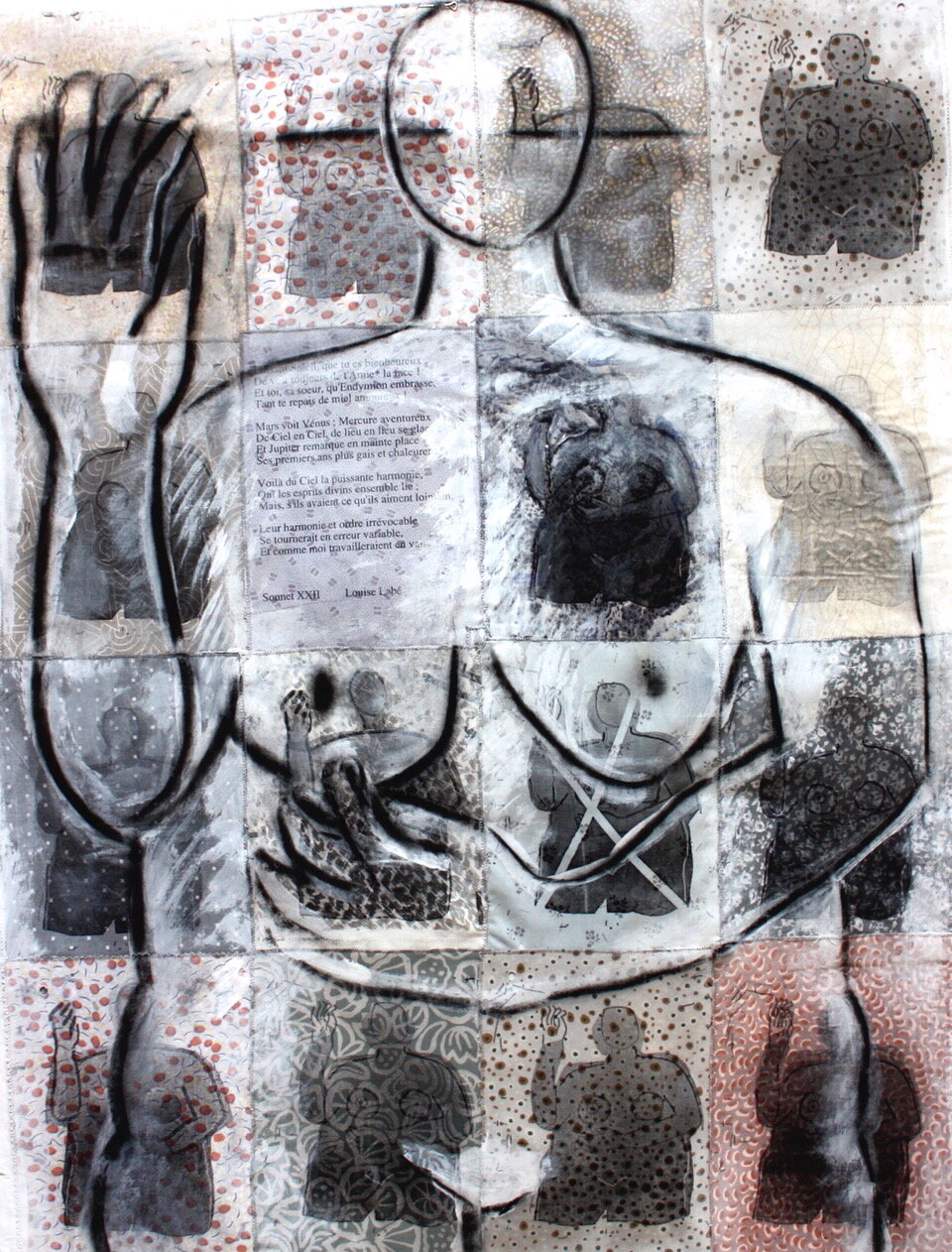

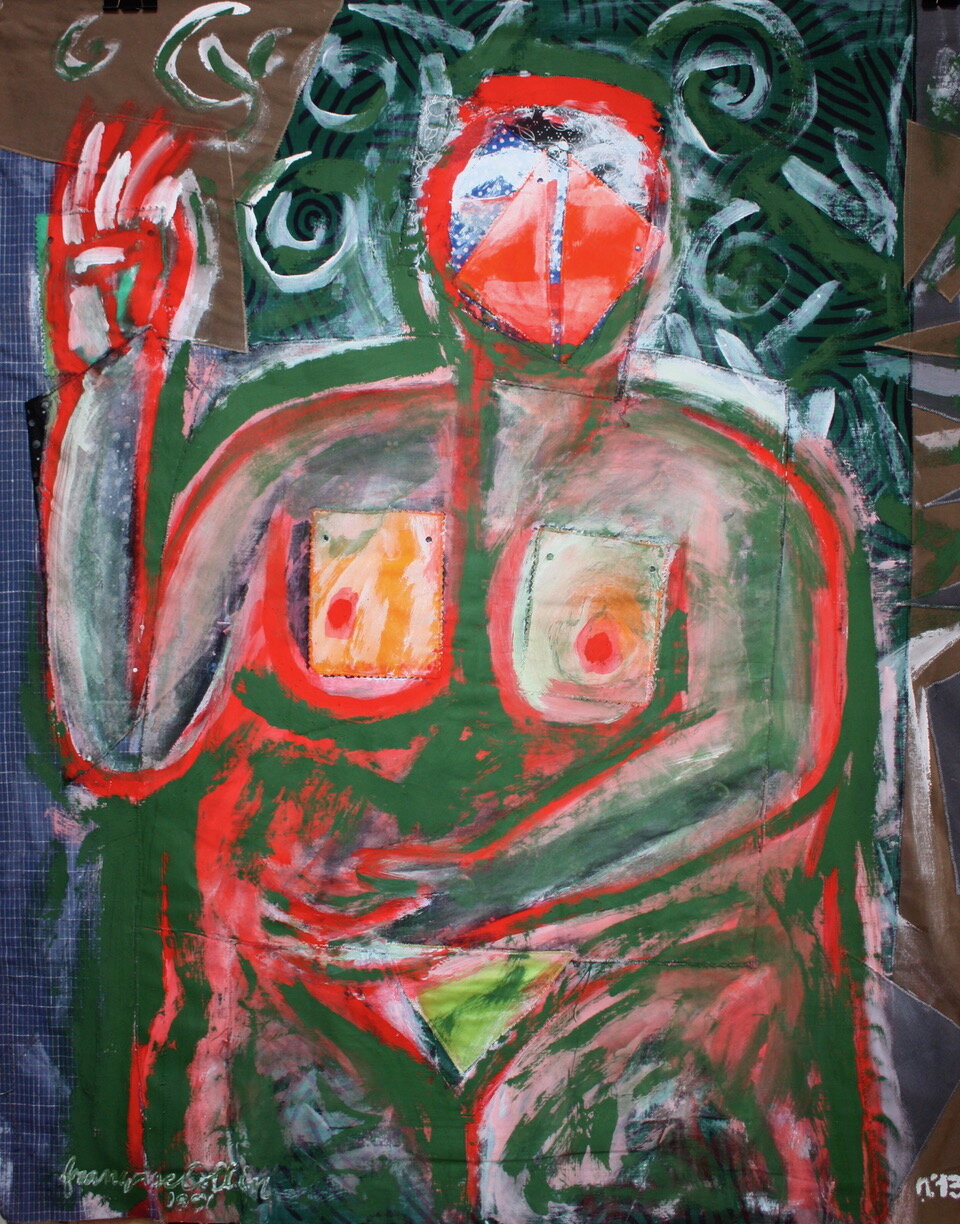

Dans un coin perdu de ce qui sera la France, à Laussel, au fond d’une caverne, dans un moment infime du vaste moment que nous désignons sous le nom Magdalénien, un homme - peut-être un amateur, peut-être non, nous ne connaissons pas l’usage que ces gens avaient de l’art - un homme sculpte en ronde-bosse une figure de femme de médiocre dimension. Ce peut être pour sa délectation personnelle, pour le simple plaisir de faire, comme ce que nous appelons un artiste ; et ce peut être aussi pour d’autres, pour une communauté de spectateurs, adorants ou esthètes, comme ce que nous appelons encore un artiste. Elle - la figure, la femme, l’œuvre - porte dans sa main droite levée à hauteur de visage une corne de bélier, et on ne peut décider si c’est offrande ou menace ; sa main gauche ramenée contre elle protège ou désigne le pubis. Les traits sont indéchiffrables. Que veut-elle ? Elle invite ? Elle repousse ? Est-ce un noli tangere ou un appel à l’étreinte ? C’est comme l’œuvre même, comme ce que nous appelons un tableau : une chose représentée qui fait le même temps dit : Viens plus près, et : Si tu bouges, je te foudroie. Les paléontologues donnent à cet effet d’invite et d’interdit le nom de Vénus. Oui, c’est bien Vénus. Je la regarde vingt fois me désirer et me repousser de la sorte dans la série de Françoise Collin qui reproduit vingt fois le vieux motif de Laussel, et que Françoise Collin appelle Les Pétasses néolithiques. Pétasse, oui, qui est un autre nom de Vénus, comme est toute œuvre ; c’est-à-dire épaissement aguicheuse, cajoleuse, allumeuse, qui murmure : Viens, je suis à tous, je suis donc à toi - et vous approchez-vous, alors elle vous donne un coup de corne et redevient une espèce de vache, une surface aride où des couleurs blessantes sont assemblées, une œuvre, rien.

Léto, que Rome appelle Latone, illégitimement grosse de Zeus, pourchassée par Héra jalouse, accouche en catastrophe dans Délos d’Artémis et d’Apollon, les jumeaux magnifiques, célestes, féroces. Elle est mère du dieu à la lyre et à l’arc, flécheur et musicien, le tueur suave, le père équivoque des arts. Et à ce titre quiconque embrasse les arts est le débiteur de Latone. Cette mère avec ses enfants encore petits est chassé de Délos - certains disent par Zeus en personne qui en use ainsi avec ses vieilles maîtresses. De nouveau l’errance, la recherche d’une terre, d’un pardon. La voilà en Asie, en Lycie qui est une terre aride. Elle a soif, et les rejetons féroces aux visages d’anges ont soif aussi. Une fontaine dans le désert. Autour de cette fontaine des paysans qui participent des conspirations divines, et interdisent à la mère d’approcher cette eau. Elle lève le bras. Un geste, un pouvoir brandi (peut-être une corne de bélier), deux mots proférés, et voilà les paysans qui voient décroître leur taille, leurs mains se palmer, leur front fuir, leur bouche s’élonger et coasser, leur peau verdir, leur apparence d’homme se défaire pour celle de la grenouille. Ce faisant Latone fait œuvre de peintre - de portraitiste : car un grand portrait est toujours le passage saisi sur une toile d’un état contingent à un autre contingent, de l’état d’homme à celui de grenouille, de l’état d’homme jeune à celui d’homme vieux, de l’état de prince à celui de roi, de l’état de roi à celui de cadavre, Françoise Collin a peint Latone et la grenouille humaine tombant à ses pieds ; mais elle peint aussi comme Latone, je veux dire dans un geste comparable à celui de Latone à la fontaine de Lycie. Elle peint des passages, des ruptures d’états, des retournements de la contingence : un homme ailé devenant interminablement un poids mort, dans la série des Icare ; des bipèdes qui se sentent pousser des mufles de bêtes, des lassitudes quadrupèdes, dans les Autoportraits africains ; et à l’inverse, dans la récente série des Singes, un vieux gorille solitaire qui rêve, acquiert dans ce rêve une intériorité, dans cette intériorité un entendement, derrière les orbites épaisses conçoit peut-être Apollon, ses attributs et sa généalogie, la lyre, les flèches, les arts - devient homme.

Dans Versailles un homme furieux et magnifique, que cent portraitistes nous montrent éternellement de l’état de roi à celui de vieillard, décide que seront représentés en marbre, en or, en airain, tous les objects de son désir. Ils - elles plutôt - seront légèrement plus grandes que nature, comme le sont toujours les objets de désir. Elles seront placées haut sur des corniches, dans les jets de fontaines, au profond de bosquets, partout où l’œil du désir se porte et rencontre ses objets. Elles seront drapées, dédrapées et troussées, afin que seul apparaisse le geste par lequel on les dispose pour en jouir. Cent sculpteurs nuit et jour drapent et dédrapent ce désir de vieux, conçoivent mille invites brûlantes, furieuses, obscènes et calmes. Ils en font cette jeunesse éternelle. Et voilà Versailles, la grande scénographie des désirs du roi. Dans les pastels de Versailles-conversation, Françoise Collin inlassablement à son tour rassemble, disperse, drape, dédrape, disjoint, conjoint plus étroitement, fait tourner à son gré les objets de la convoitise du roi : le désir de l’homme féroce qui fut à la fois Zeus, Apollon et un vieux beau aux dents pourries, ressuscite et bizarrement s’ébat dans un atelier des bords de Loire, chasse une concubine, en rappelle un autre, en contraint dix à se tenir à la fois nues sous ses yeux, exige qu’elles s’accoutrent en Vénus à la orne, en Latone, en bête — dit qu’il veut être obéi — est obéi.

“Pétasse néolithique, Louise Labé” sonnet XXII, 1992, technique mixte sur tissus, 130x130 cm

“Pétasse néolithique”, 1991, technique mixte sur tissu

“Pétasse néolithique”, 1991, technique mixte sur tissu

“Pétasse néolithique, Louise Labé” sonnet XX, 1992